車好きの皆さんなら、一度は気にした事があると思われる「足回り」

人によって足回りの中でもどの部品を重視するかは変わってくるかと思いますが

その中でもデファレンシャルギアという走行に車が曲がるのに欠かせない部品があるのはご存じですか?

どうもこんにちは、わいぐち(@yguchi_E90_320i)です。

今回の記事はデファレンシャルギアについてお話してい行きたいと思います。

デファレンシャルギアでピンと来ない人もいるかもしれませんが、よく「デフ」や「デフギア」と略して呼ばれているもののことです。

この部品はかなり重要な役目をしているもののあまり注目されない部品でもあります。

そんな隠れた重役、デファレンシャルギアの働き、構造から弱点まで解説していきます

※この記事での「デファレンシャルギア」は「オープンデファレンシャルギア」のことを指すこととさせていただきます。

目次

そもそもデファレンシャルギアとは何?

デファレンシャルギア(略称:デフ、デフギア)は英語で書くと

differential gear

日本語で直訳すると「差異 歯車」こんな感じになります。

このままだと少しわかりずらいですがデファレンシャルギアの役割はまさに差異をなくすことに特化した部品です。

もっと具体的に述べるのであれば

車の内輪と外輪の速度差を吸収する歯車の集合体です。

そう、実は車はカーブを曲がる際、内輪と外輪に速度差が出ます。

内輪と外輪で速度差が生じる理由

デファレンシャルギアの説明を読み、中には内輪と外輪に速度差が生じることがある事自体、疑問に思われている方もいるかと思いますので以下の図を用いて説明します。

こちらは交差点で左折をしたときの車を現した図となっていますが、ここで注目いただきたいのは内輪と外輪の長さです。

どうでしょう

どう見ても外輪のほうが軌跡が長いですよね?

例えるなら陸上のトラックを一周する距離がトラックの外側に行くほど長くなるのと同じですね。

このように1台の車として交差点を曲がったとしても、車に装着されているタイヤは交差点内で通っている場所が違うため移動距離に差が生じます。

なお、スタート地点から車が交差点を曲がり切るのに内輪も外輪も所要時間は同じなので

移動距離が違う軌跡を同じ時間で通過=タイヤによって回転速度が異なる

ということになります。

速度差が生じると何が問題なのか

先ほどの図を見ていただき、カーブを曲がる際、内輪と外輪でタイヤに速度差が生まれることは理解いただけたと思います。

しかし、速度差が生まれると何が問題なのか疑問ですよね?

速度差が生じると発生する問題を以下図を踏まえて説明します。

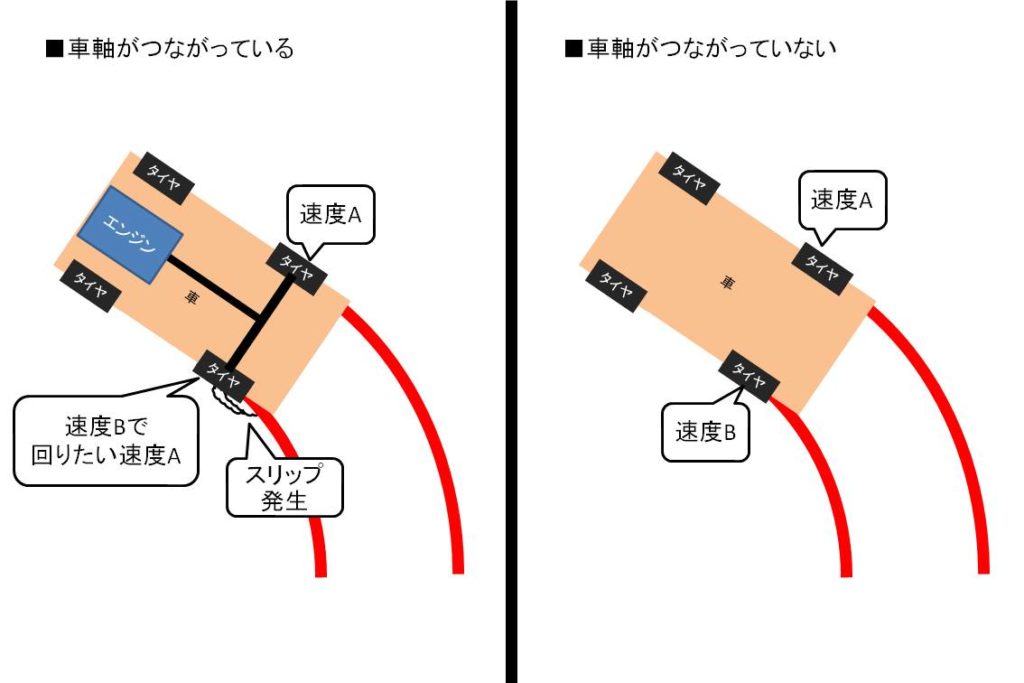

こちらは車軸がある車と無い車が先ほどと同じく左カーブを行っている図です。

まず始めに見たいのが車軸がつながっていない車です。

タイヤが車の移動に沿って転がる状態であれば内輪と外輪に速度差が発生してもそれぞれが別々の速度で回転することができるため、特に問題は起きません。

しかし、実際の車はエンジンの駆動力をタイヤに伝えるため、タイヤとエンジンが車軸でつながっています。

車軸がつながっている=内輪、外輪を別々の速度で回すことができなくなってしまいます。

本来別々の速度で回転したい二つのタイヤが一つの速度に合わせるためにはどこかで速度差を相殺する必要が出てきます。

この場合、その速度差を相殺するためには

遅く回るはずの内輪がスリップして外輪と同じ速度で回るしかありません。

必ずしも内側のタイヤがスリップするわけではないですが、カーブを曲がっている時は外側のタイヤにより多くの荷重が乗っている為、内側がスリップすることがほとんどです。

カーブをするたび内輪がスリップする車なんて怖いですよね笑

このような速度差を相殺する為、デファレンシャルギアは生まれました。

デファレンシャルギアの構造

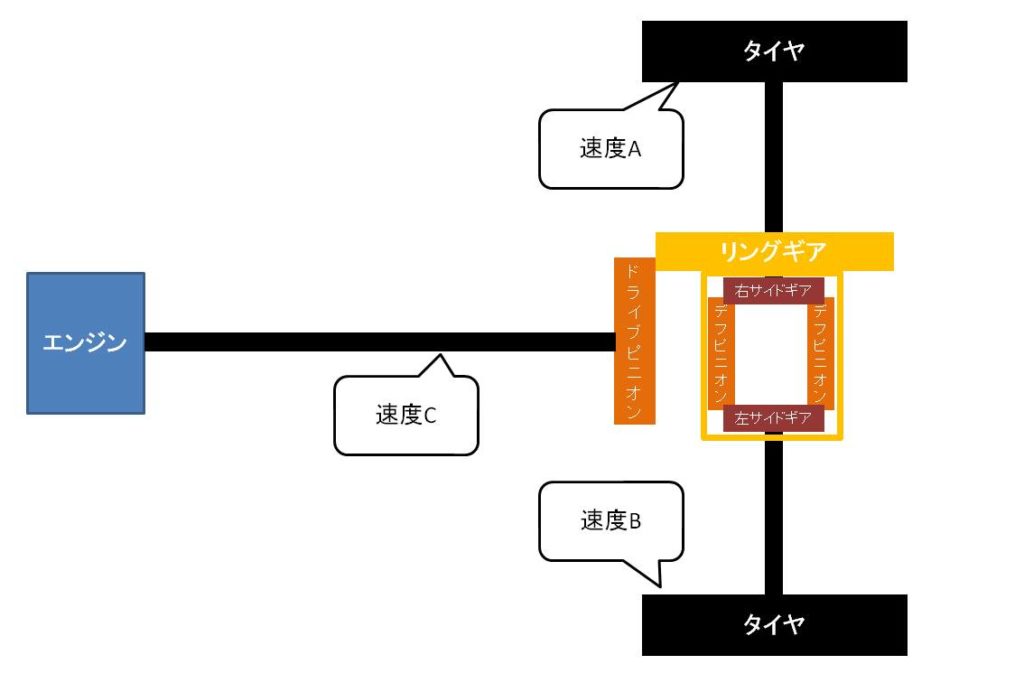

それでは速度差を相殺してくれるデフギアの構造を見ていきましょう

かなりデフォルメしていますが、デファレンシャルギアはこのように複数のギアの組み合わせで構成されています。

基本的にエンジンが出力を伝えるのはリングギアというデファレンシャルギアの一番外側のギアです。

リングギアはそのままタイヤへ出力を伝えているわけではなく、リングギアに併設されたピニオンギアの集合体、まさしくデファレンシャルギアを通してタイヤに出力を伝えます。

デファレンシャルギアには2つの働きがあり

①内輪と外輪の速度差のを許容しつつ、エンジンの出力をそれぞれのタイヤに分配する。

②より負荷の低いタイヤに対してより多くの出力を送る

このような働きをするギアの集合体となっております。

デファレンシャルギアの①により車軸がつながっている車であっても、タイヤをスリップさせずに曲がることができるようになるのです。

デファレンシャルギアにも弱点はある

ここまでの説明を聞く限り、デファレンシャルギアは万能のように思えますが、実は弱点もあります。

それは「より負荷の低いタイヤに対してより多くの出力を送る 」という特徴です。

こちらの特徴ですが、言い換えると。。。。

片方のタイヤが空転するとした場合、空転しているタイヤだけが回ってしまう。

車でそんな状況あるっけ??と思うかもしれませんが結構あります。

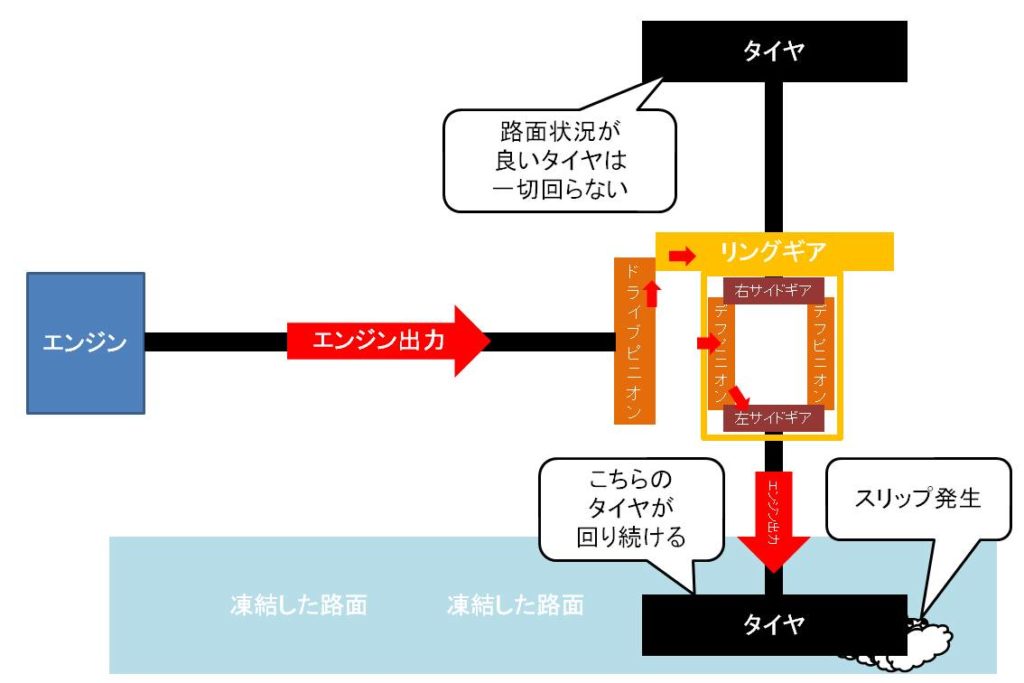

その中でも一番身近に訪れるのは以下のような凍結路面でしょう。

このように左タイヤだけが凍結路面に乗っている場合、なんとな凍結していない路面に乗ったタイヤが回り、車を前に進めてくれるというイメージがありますよね?

しかし、デファレンシャルギアは先ほど述べたように、負荷の少ないタイヤにより多くの出力が配分されてしまう為

凍結路面に乗っているタイヤが完全に空転している場合は、車は一切前に進みません。

ちなみにスタットレスタイヤを履いていたとしても片輪がスリップするという条件が成り立てば発生します。

そのため、スタットレスタイヤを履いているから無関係と思ったそこのあなたは気を付けてください笑

片輪の回避方法

少し余談にはなりまが、このようなデファレンシャルギアで発生する片輪空転をなくす方法を紹介します。

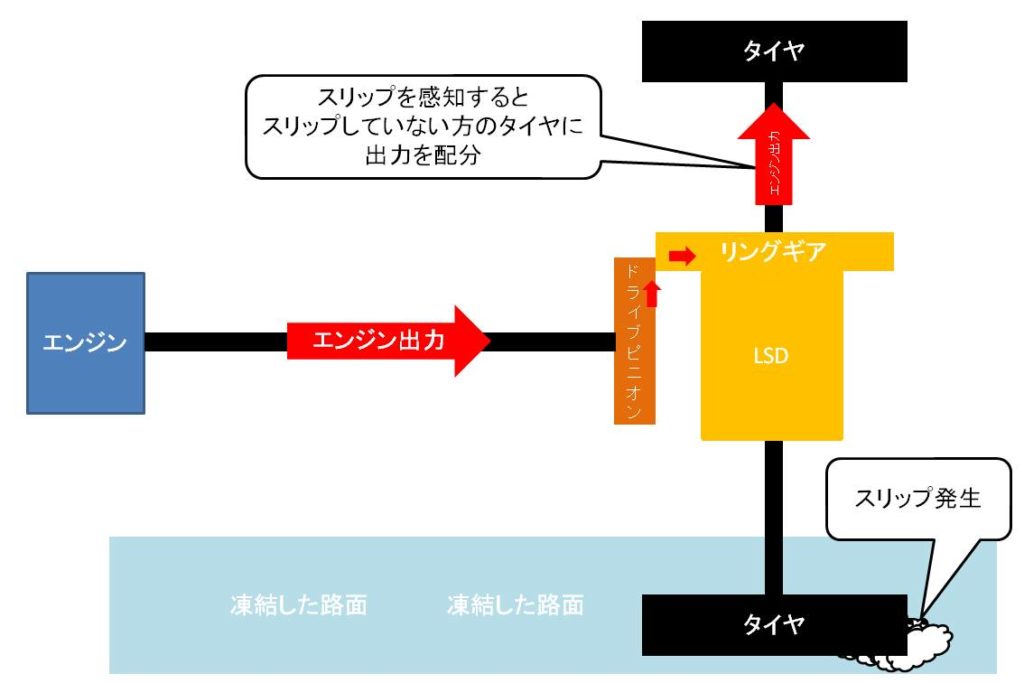

■LSDの導入

LSDとは”limited slip differntial”の略であり、どちらかのタイヤが空転をした場合、スリップしていない方のタイヤにエンジン出力を配分してくれるデファレンシャルギアです。

LSDにも種類があり、比較的取り扱いが簡単なトルセンLSDから効き目は抜群だけど定期的にメンテナンスが必要な機械式LSD、また機械式LSDの中にもアクセルを踏んでいる時だけ効くものや効きっぱなしの物など種類はたくさんあります。

ただ、仕組みはどうであれ、これだけは覚えておいてください。

「LSD」とついていれば片方のタイヤが空転した際、空転していない方のタイヤに出力を配分してくれます。

■関連記事

■ブレーキの活用

私の車はLSDなんてついていない。。。と思われている方へ、片輪の空転を阻止するには必ずしもLSDが必要というわけではございません。

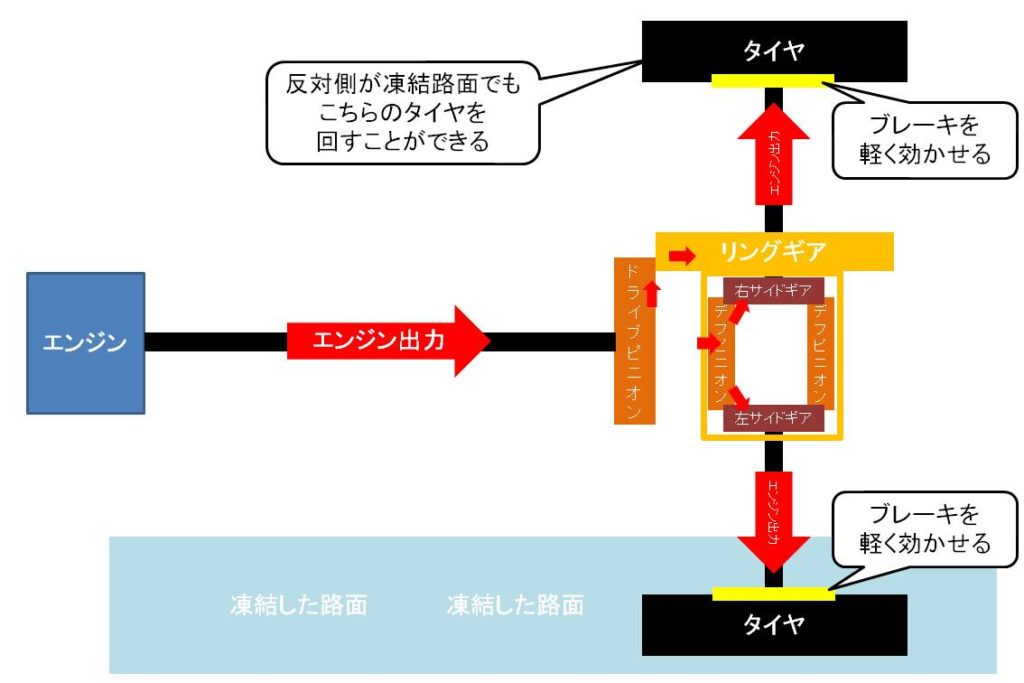

実はブレーキを軽く踏みながらアクセルを踏むことで両方のタイヤに出力を配分できます。

デファレンシャルギアは基本的に抵抗の少ないタイヤ(=空転しているタイヤ)に多くの出力を配分する特徴がありますが、

ブレーキを踏みながらアクセルを踏めば、ブレーキがかかっている負荷がかかり、それぞれのタイヤにかかる抵抗が均等化されます。

この特徴を生かすことにより、たとえ片方のタイヤが凍結路面上などでスリップしていたとしても車を前に進めることができるのです。

まとめ

さて、ここまでデファレンシャルギアの基本的な構造、車に採用されている理由、弱点とその回避方法について説明させていただきました。

上記したように車にはさまざまな種類のデファレンシャルギアが存在しており、ぞれぞれにいろいろな特徴が備わっております。

今回は凍結路面の上という設定で説明させていただきましたが、例えばスポーツ走行でコーナーを曲がる際、内側のタイヤが空転してしまい、前に進めなくなってしまうこともあります。

こんな時にもLSDが空いていると便利です。

いずれにせよ、あなたの車にどのようなデファレンシャルギアがついているか一度確認してみてください。

何がついているか知っているといざという時役立つかと思います。

それではまた!

コメント一覧